2025年11月18日上午,我校2025年第28期(总第136期)“蓉江论坛”在科技大楼112开讲。论坛特邀我校AI精准医药转化科研团队陈生晖博士和绿色制药新技术与先导化合物活性筛选研究团队黄家翩博士作专题报告。

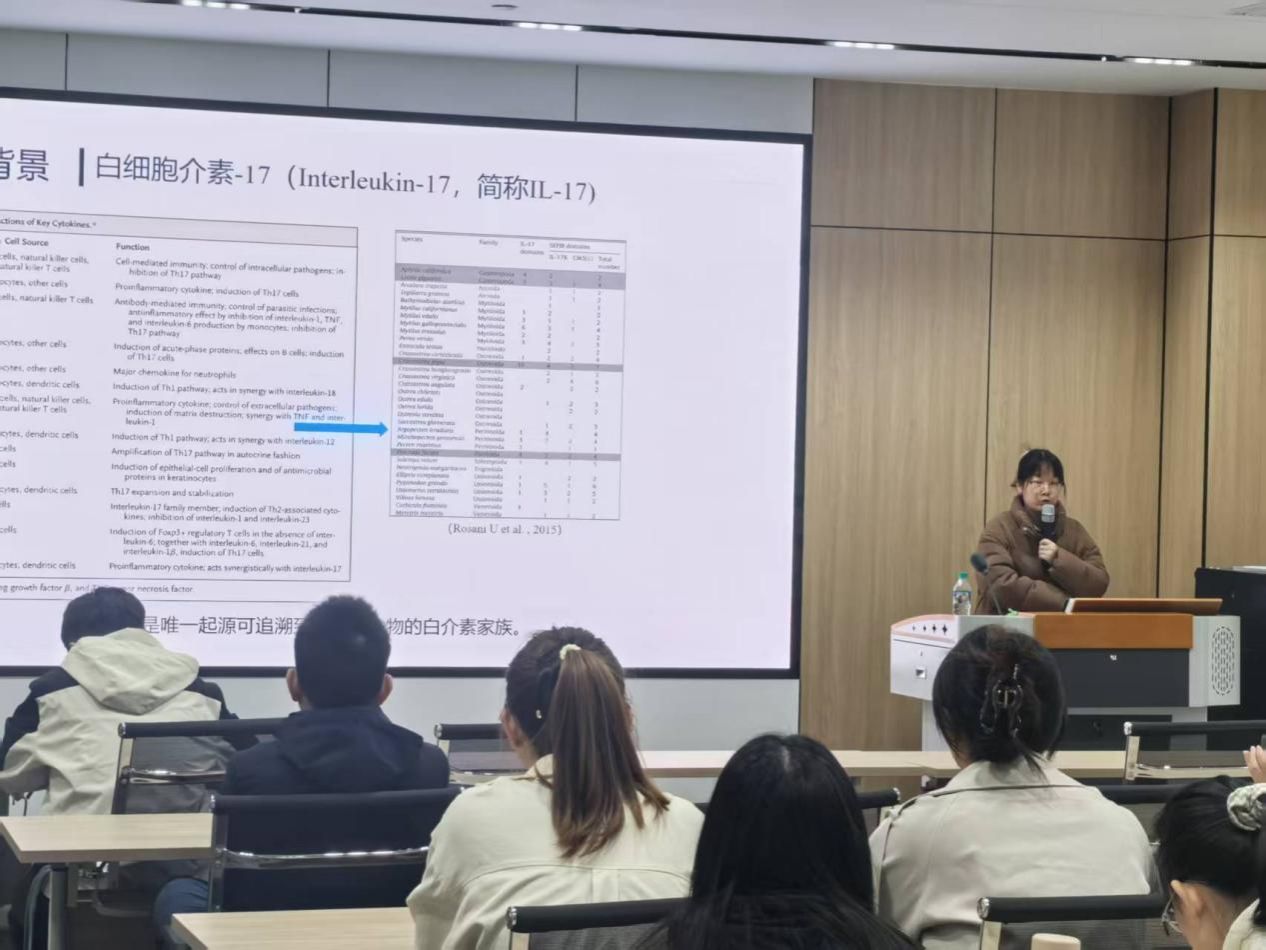

陈生晖博士的报告题目为“IL-17信号通路的起源和功能模式多样化研究”。IL-17是目前唯一可追溯至无脊椎动物的白介素家族。哺乳动物的IL-17是一类功能多样的促炎因子,参与黏膜修复与防御,连接天然与适应性免疫,其中IL-17A还是Th17细胞的主效因子。但哺乳动物IL-17的独立激活能力较弱,主要起协同其它细胞因子作用,被称为免疫的“主指挥者(chief orchestrator)”。线虫的IL-17则以另一种模式工作,即作由为神经元分泌的神经调质,调控感官、行为、寿命和免疫。目前尚不清楚为何IL-17的功能模式在不同物种之间差异如此之大。此外,在大部分门纲中,特别是在软体动物、节肢动物(昆虫和虾蟹等)和鱼类这前三大门纲中,IL-17通路的结构与功能研究还非常欠缺。因此无法推断是什么机制推动了IL-17通路的功能多样化。陈生晖博士研究团队采用高灵敏从头搜索方法,从十三个真后生动物门纲中发掘出许多不易发现的IL-17配体、受体和接头蛋白,揭示了IL-17通路序列与结构的高度多样性。研究还系统梳理了IL-17通路、TLR/IL-1R通路和NT-RTK(神经营养因子-受体酪氨酸激酶)通路之间的结构与互作关系。在上述基础上,结合功能证据,该研究揭示IL-17通路起源于真后生动物祖先的一次结构域重排事件。研究对IL-17通路的探索,揭示了结构域重排及其与供体通路的交互作用,主导了该通路在不门纲之间的功能模式差异化,因此不但为上述理论提供了很好的案例,还为养殖动物的抗病抗逆育种以及人类的医药健康提供了重要的候选靶点。

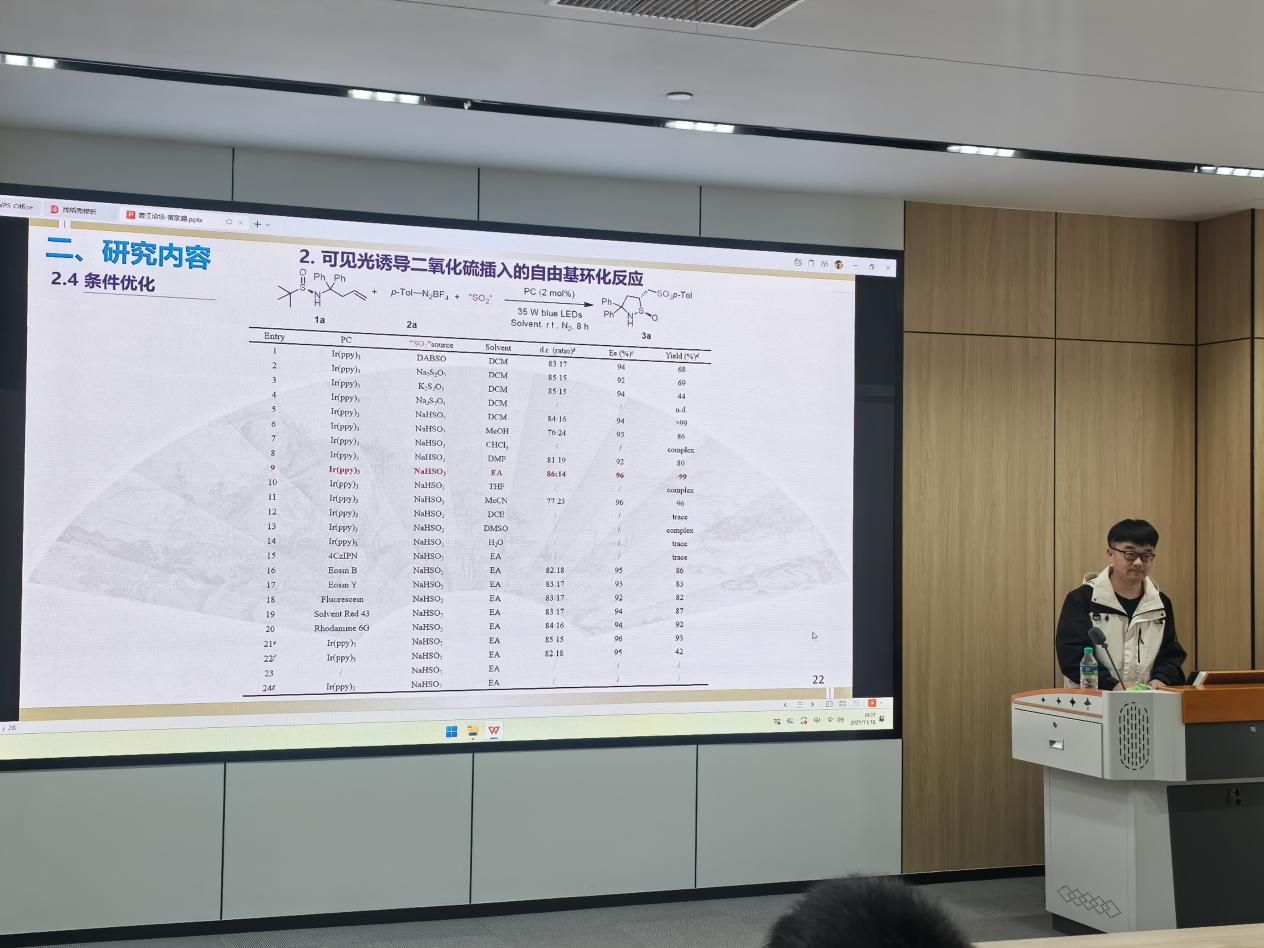

黄家翩博士的报告题目为“二氧化硫参与的手性诱导策略构建几类β-手性磺酰类化合物研究”为题。二氧化硫气体作为现代工业的有毒废气,其循环利用问题受到人们的广泛关注。我们组长期致力于二氧化硫参与的有机转化反应。此外,磺酰基片段广泛存在于临床药物分子、生物活性分子当中,尤其是β-手性磺酰类化合物,其合成难度更高。随着近十几年来不对称催化领域的发展,通过不对称催化手段来合成此类化合物的方法逐渐出现,然而仍然处于起步阶段。其中,主要的难点在于:二氧化硫参与的反应往往是自由基反应,由于自由基反应的高活性及不可控性,利用不对称催化策略来构建手性磺酰类化合物,往往存在需要昂贵的金属催化剂结合结构复杂的手性配体协同催化得以实现,从而导致这类研究工作量剧增。为了避免以上问题,黄家翩博士团队采取了手性诱导策略,巧妙地化解了不对称催化中存在的繁杂的工作量问题,同样得到了高对映选择性的产物。

本次论坛吸引了药学院、基础医学院、公共卫生与管理学院、医学信息工程学院、康复学院以及科研中心等部门教师和学生们的积极参与及热烈讨论。